La linguistica – la lingua come oggetto di studio

La scienza è un campo molto difficile da definire: è un concetto ampio che struttura l’attività umana per scoprire e studiare la realtà che ci circonda. È anche un campo culturale perché le scoperte scientifiche creano un patrimonio culturale e, in alcuni casi, comportano differenze culturali negli approcci alla ricerca. La scienza come campo di scoperta del mondo in modo razionale riguarda anche la cognizione scientifica: è un’attività di deliberazione intellettuale pianificata e sistematica e di trarre conclusioni appropriate. Può riguardare tutti gli oggetti, tangibili e astratti, e coinvolge la cultura e le creazioni della natura. Uno degli elementi della cognizione è proprio la lingua, che è un aspetto non narrativo della scienza. La sua importanza nella scienza è per molti versi cruciale. È attraverso di essa che possiamo descrivere i fenomeni, comprenderli razionalmente e fare ricerca. La lingua non solo ci aiuta a concettualizzare determinati concetti e a trarre conclusioni, ma è anche la prova materiale delle nostre attività cognitive. Inoltre, possono servire ad altri in futuro e facilitare il lavoro dei ricercatori successivi (soprattutto grazie alla possibilità di registrare i pensieri attraverso il linguaggio, che ne toglie la transitorietà, la momentaneità).

Il campo scientifico della linguistica

Il linguaggio non solo ci aiuta a ragionare sulla scienza e sulla sua ricerca, ma può diventare esso stesso un oggetto di conoscenza. La scienza è anche un insieme di giudizi su una determinata realtà, in questo caso il linguaggio (Bobrowski, p. 15); nel nostro caso si parla di linguistica. Mette il linguaggio sotto la lente di ingrandimento della ricerca e la conduce da diverse prospettive. Tuttavia, per svolgere correttamente questo tipo di analisi, è necessario conoscere le norme e le regole di comportamento specifiche definite dai ricercatori della corrente. Questa è la definizione di paradigma, che Bobrowski definisce anche pre-narrativo, in quanto riguarda principalmente giudizi non specificati e non strutturati su un particolare campo di interesse (Ibidem, p. 33). In linguistica si possono incontrare diversi approcci al linguaggio. Ogni paradigma linguistico considera la lingua come oggetto di studio da diverse angolazioni e con diversi metodi. Come primo esempio viene presentata linguistica che esamina il linguaggio con il metodo dell’induzione: quella è stata definita storico-comparativa.

Linguistica storico-comparativa

Si parte da frasi specifiche per passare a principi generalizzati. Studiando il linguaggio in questo modo, i ricercatori sono giunti alla conclusione generale che le lingue simili tra loro devono essere derivate da una lingua comune – un antenato. Il problema principale era quello di individuare le somiglianze tra le lingue e, conoscendo i loro principi individuali, stabilire regole uniformi e universali. L’applicazione di questa metodologia ha permesso ai linguisti dell’epoca di determinare la classificazione delle lingue, di raggrupparle in famiglie e di stabilire i singoli processi di cambiamento, soprattutto a livello fonetico: “in pratica, ciò equivaleva all’individuazione di leggi fonetiche, cioè di cambiamenti evolutivi regolari all’interno della fonetica delle lingue indoeuropee” (Wojtczuk, 2009, p. 2). Grazie all’atteggiamento estremamente curioso ed empirico dei metodologi storici e comparativi, alla linguistica è stato conferito lo status di disciplina scientifica e sono iniziate ulteriori ricerche sull’essenza della lingua.

La linguistica strutturalista

Un altro dei paradigmi della linguistica è il verificazionismo o paradigma strutturalista. Lo svizzero Ferdinand de Saussure, che ha introdotto la definizione di linguaggio come insieme di segni, è considerato il suo ideatore. Un segno linguistico è costituito da due parti inseparabili: ciò che nomina (signifiant) e ciò che è nominato (signifié), e l’insieme dei segni forma un’entità astratta detta langue. Al contrario, de Saussure chiama la sua realizzazione concreta parole. Gli strutturalisti vedono il linguaggio proprio in questo modo, cioè come una struttura di segni che sono principalmente convenzionali secondo la società che utilizza un determinato codice linguistico. Pertanto, il linguaggio non può essere studiato senza un contesto sociale. Nel paradigma strutturalista si possono notare i diversi approcci degli studiosi alle questioni presentate da de Saussure. Emerge la tesi dei linguisti funzionalisti, secondo cui ogni segno ha una funzione specifica in un determinato sistema linguistico (Bobrowski, 1998, p. 65). Si distinguono quindi diversi sottosistemi che raggruppano i segni in base alla loro funzione, tra cui quella fonologica, morfologica o sintattica.

Ci sono altri paradigmi che descrivono la lingua ma questi due qui descritti sono stati i più efficaci a rendere il tema e rivoluzionari nel campo della linguistica per mostrare il suo lato scientifico.

Le fonti:

Bobrowski, I. (1998). Zaproszenie do językoznawstwa. Kraków: PAN.

Wojtczuk, K. (2009) Językoznawstwo dzisiaj. w. Conservatoria Linguistica Rok III. Akademia Podlaska.

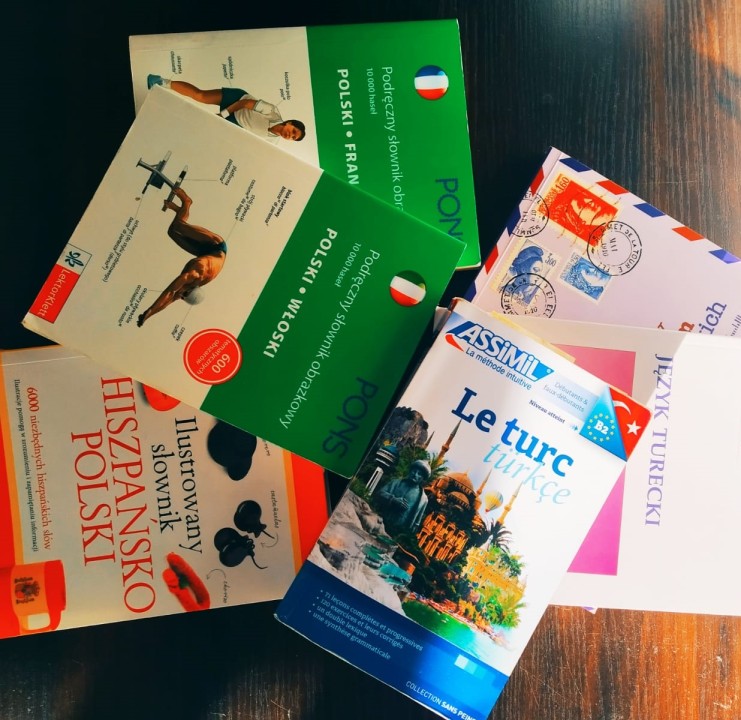

Un’appassionata di lingue e culture diverse che non riesce a trovare il suo posto nel mondo. Una volta finito il mio primo passo dritto nell’avventura italiana all’Università Jagellonica di Cracovia, ho ripreso il mio viaggio linguistico nella capitale della Polonia. Poco dopo dentro di me ho sentito il bisogno di scoprire una nuova terra, seguendo il mio istinto ho iniziato la nuova pagina all’interno del cuore verde d’Italia